杨廷万等:《Communications Earth & Environment》三江源泥炭地近两千年碳氮累积动态

泥炭地作为陆地生态系统中土壤有机碳和氮密度最高的生态系统,在全球碳氮循环中扮演着关键角色。增强土壤碳氮储存已成为应对全球气候变化的重要途径,因此探究泥炭地碳氮累积对气候变化的响应规律具有重要的科学价值。青藏高原作为我国最重要的泥炭地分布区之一,目前关于其碳氮累积动态的研究主要集中在若尔盖-红原地区,而对三江源地区的认识仍存在明显不足。

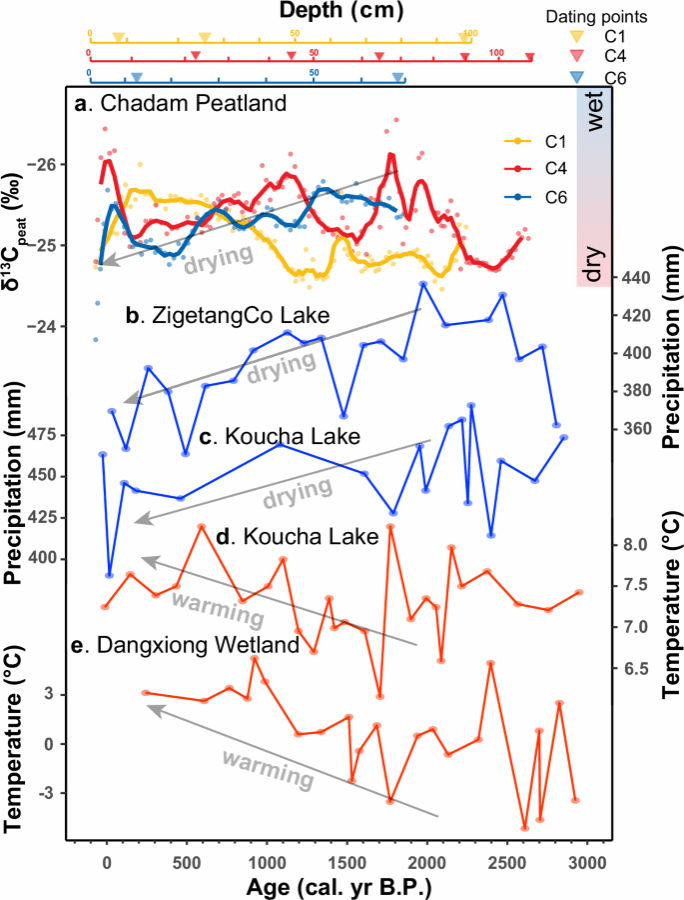

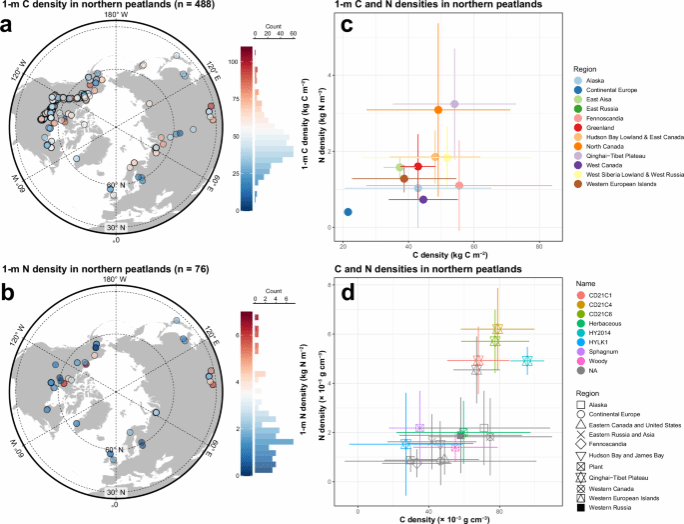

本研究以三江源地区长江南源的查旦泥炭地为研究对象(图1),通过多指标分析(包括碳氮含量、稳定同位素及红外光谱等)重建了该地区近2700年来泥炭碳氮累积与分解的动态过程。同时,通过整合北方泥炭地钻芯记录数据,系统评估了青藏高原泥炭地在全球陆地生态系统碳氮循环中的贡献。研究结果表明:近千年来,气候暖干化导致查旦泥炭地水位下降和地表干旱化(图2)。水位加深延长了泥炭在表层富氧层的滞留时间,促进了有机质分解,致使该时期碳氮累积速率显著降低(分别下降约20 kg C m-2 yr-1和2 kg N-2 yr-1)(图3)。这一现象可能在三江源地区具有普遍性。尽管如此,青藏高原仍是北方泥炭地中碳氮密度最高的地区之一(1米深度碳氮密度分别为54.1±18.9 kg C m-2和3.2±1.5 kg N m-2)(图4)。本研究强调了若未来气候持续暖干化可能会威胁青藏高原泥炭地碳氮库及碳氮汇能力的稳定性。

研究成果以“Impact of climate-induced water-table drawdown on carbon and nitrogen sequestration in a Kobresia-dominated peatland on the central Qinghai-Tibetan Plateau”为题发表在Nature旗下的Communications Earth & Environment期刊上。东北师范大学地理科学学院博士生杨廷万为第一作者,于子成教授为通讯作者,共同作者包括王升忠教授、王猛教授、李鸿凯副教授、夏正宇副教授、孙晶晶博士及李跃峰博士。该研究得到国家自然科学基金重大项目和重点项目的支持。

文章链接:https://doi.org/10.1038/s43247-025-02168-6

图1 查旦泥炭地无人机航拍图

图2 查旦泥炭地地表湿度重建结果与青藏高原中部古气候记录对比

图3 查旦泥炭地泥炭柱芯指标记录汇总

图4 北方泥炭地碳氮密度汇总