浩飞龙等:《Cities》城市舒适性如何促进创新:中国城市人才与高新技术企业的中介机制

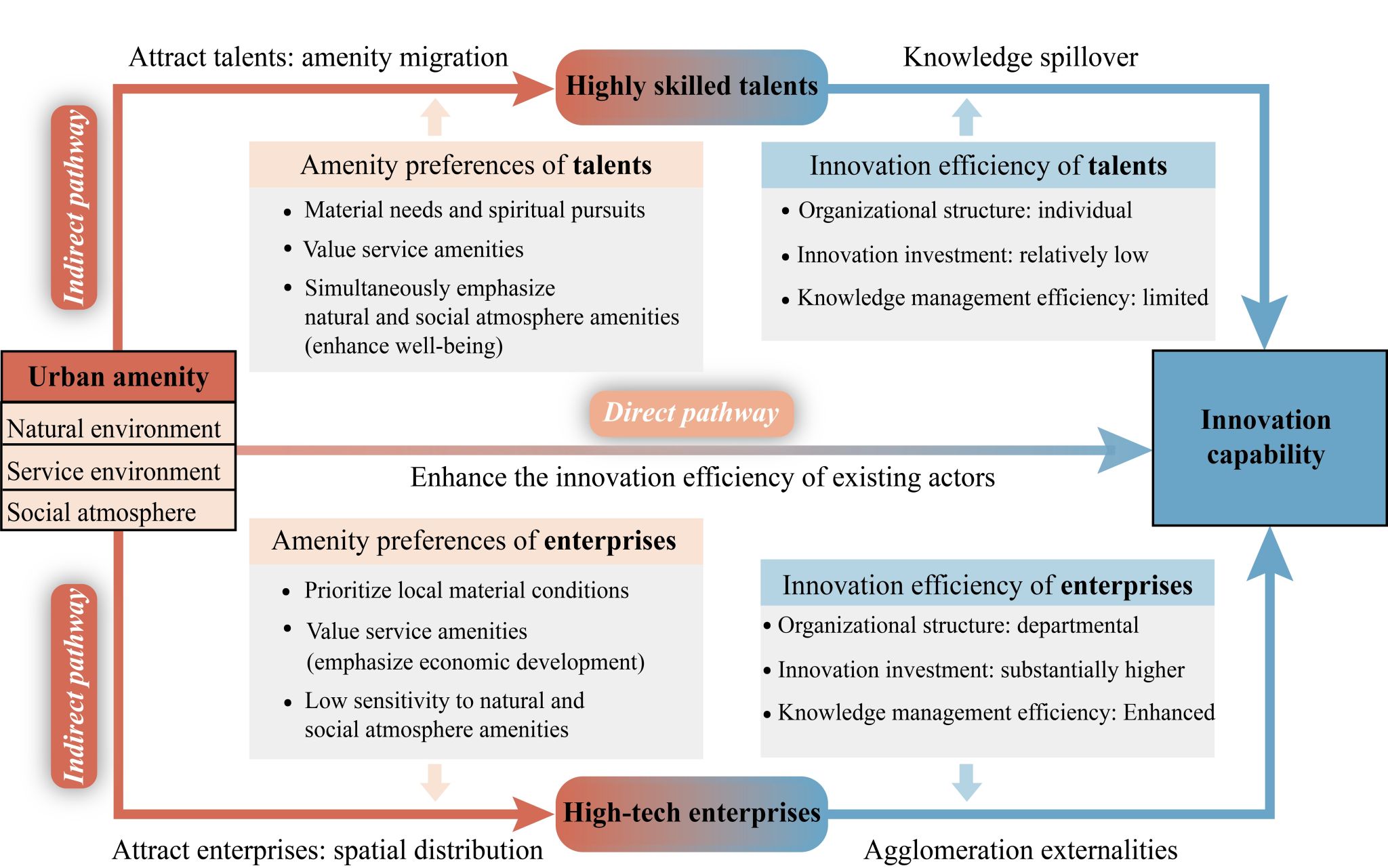

城市舒适性理论通过聚焦创新主体的需求,为解释城市创新发展机制提供了新的理论视角,有效弥补了传统创新理论过于侧重生产要素而忽视生活与环境因素的不足。既有研究表明,城市舒适性主要通过两种路径影响创新:一是直接路径,即改善现有创新主体的生活与工作环境,直接激发其创新效率;二是间接路径,即通过吸引外部高技能人才和高新技术企业集聚,间接提升区域创新能力。然而,现有研究对这两种路径,特别是间接路径内部机制的理解仍存在不足。

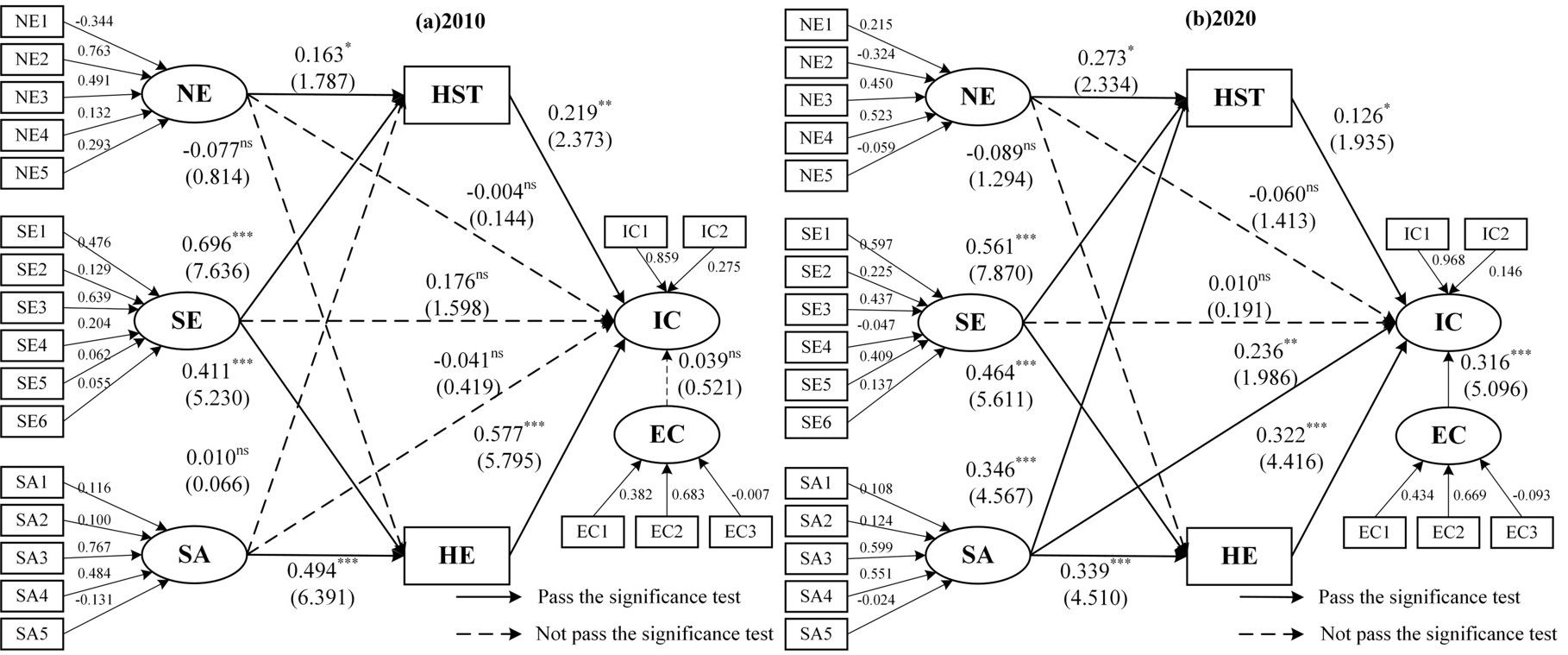

针对上述不足,本研究构建了一个新的理论框架(图1),并借助结构方程模型(图2)系统解析城市舒适性影响区域创新的复杂机制。该框架的创新性主要体现在两个方面:首先,它将直接与间接路径纳入统一分析框架,系统比较并揭示了这两种路径机制的差异;其次,该框架区分了两类创新主体(人才与企业)在舒适性偏好和创新效率上的差异,这有助于深入揭示不同类型舒适性要素如何产生差异化的间接创新效应。

结果表明:(1)城市舒适性对区域创新的影响主要通过间接路径实现,即通过吸引高技能人才和高新技术企业的集聚发挥作用,其效应强度显著高于直接路径。(2)受创新主体的舒适性偏好影响,不同类型的舒适性要素具有差异化的作用机制。服务环境舒适性(SE)的影响最强,同时吸引人才和企业,形成双重驱动。社会氛围舒适性(SA)次之,其对人才的吸引力随时间推移显著增强。自然环境舒适性(NE)的影响最弱,主要通过人才集聚间接促进创新。(3)在中介效应的比较中,高新技术企业(HE)的中介效应显著强于高技能人才(HST)。这主要源于企业作为组织化创新单元,在研发投入、知识管理与规模效应方面具有更高的创新转化效率。然而,本研究也发现,人才的中介效应正快速增强,表明创新生态系统可能正向“人才驱动”模式转型。

以上研究成果以“How urban amenities foster innovation: The mediating mechanisms of talent and high-tech enterprises in Chinese cities”为题发表于《Cities》期刊。我院浩飞龙副教授为第一作者与通讯作者,硕士研究生邵玉玉、关皓明副教授和王士君教授为主要合作作者。该研究得到了国家自然科学基金的支持。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.cities.2025.106463

图1 理论框架

图2 2010年与2020年结构方程模型结果