夏璎凡等:《Quaternary Science Reviews》基于横断山脉南部高海拔泥炭地古环境记录揭示双季风交界区的降水动态

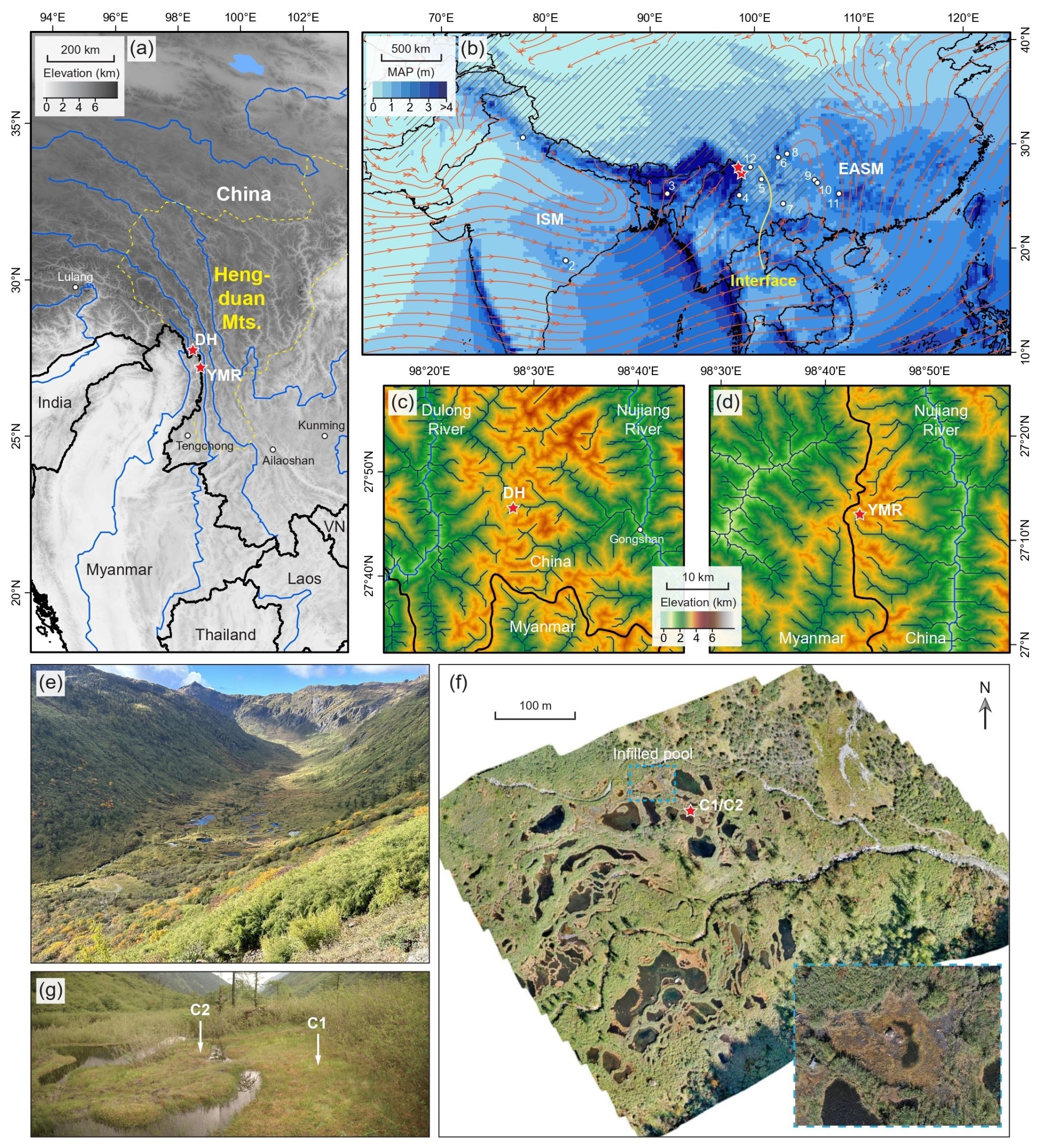

印度夏季风(ISM)与东亚夏季风(EASM)对“季风亚洲”的降水格局具有深远影响。我国横断山脉南部在地理位置上处于ISM-EASM交界面,但当前研究尚未确定两个季风子系统如何影响横断山脉南部降水的长期变率特征。一方面,相关研究多认为ISM对区域降水起主导控制作用,未考虑ISM与EASM之间的相互作用;另一方面,已有古环境研究多基于湖泊或石笋载体,但不同记录之间存在诸多差异,可能受到指标多解性或人类活动影响的干扰。针对该现状,本研究选择横断山脉南部高黎贡山较稀有的亚高山藓类泥炭地(图1),系统采集了现代泥炭藓植物和泥炭柱芯样品,主要采用泥炭藓纤维素碳(δ13Ccell)和氧(δ18Ocell)同位素指标,将指标现代过程与古环境重建相结合,建立了过去1700年以来的百年尺度水文气候变化记录。研究目标具体包括:(1)探明泥炭藓δ13Ccell和δ18Ocell指标的环境控制因素和古环境指示意义;(2)基于泥炭柱芯的泥炭藓δ13Ccell和δ18Ocell指标记录重建区域水文气候变化历史;(3)理解区域水文气候变化与亚洲季风动态的关联性与相关机制,认识ISM和EASM对区域降水的大尺度控制作用。

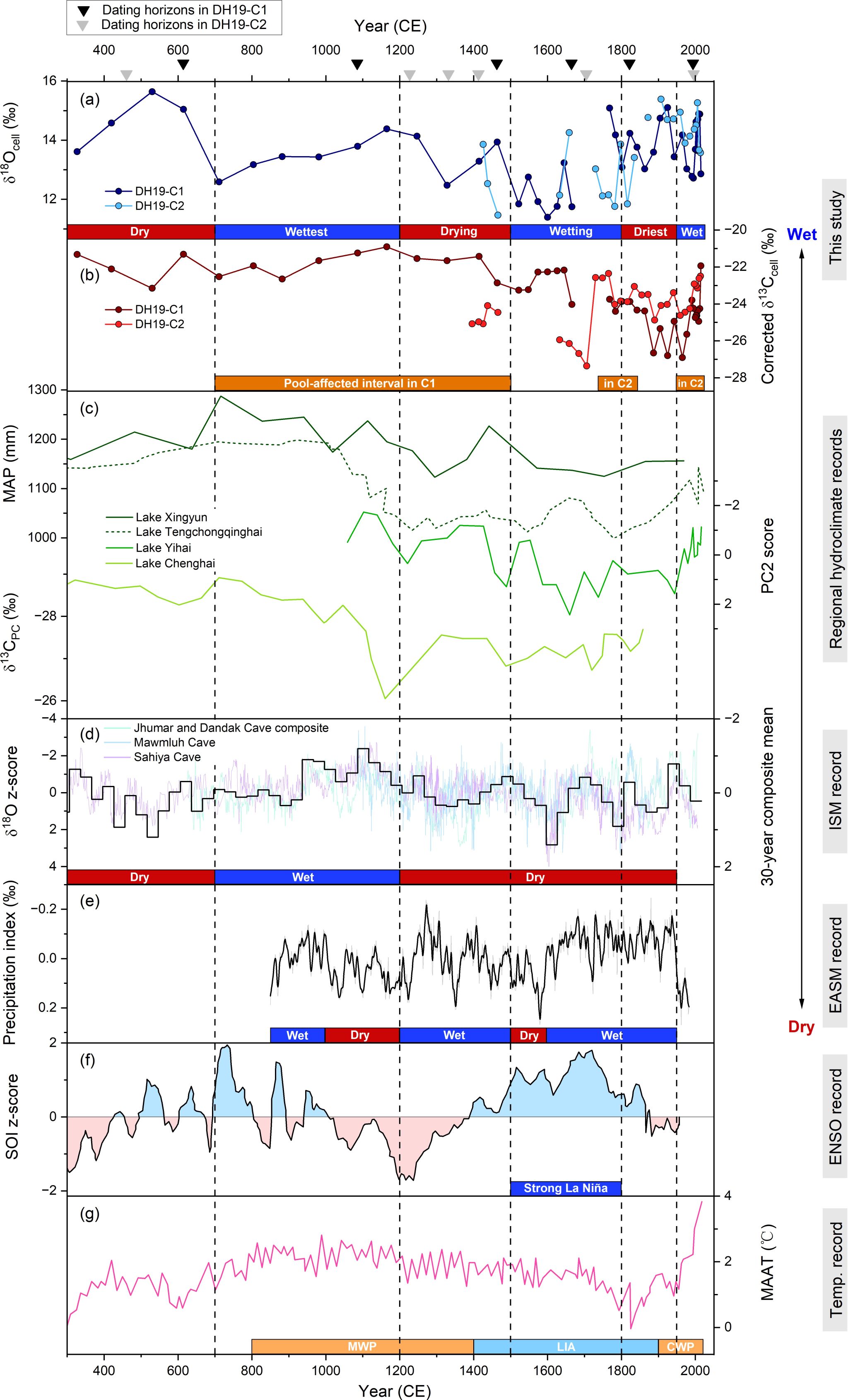

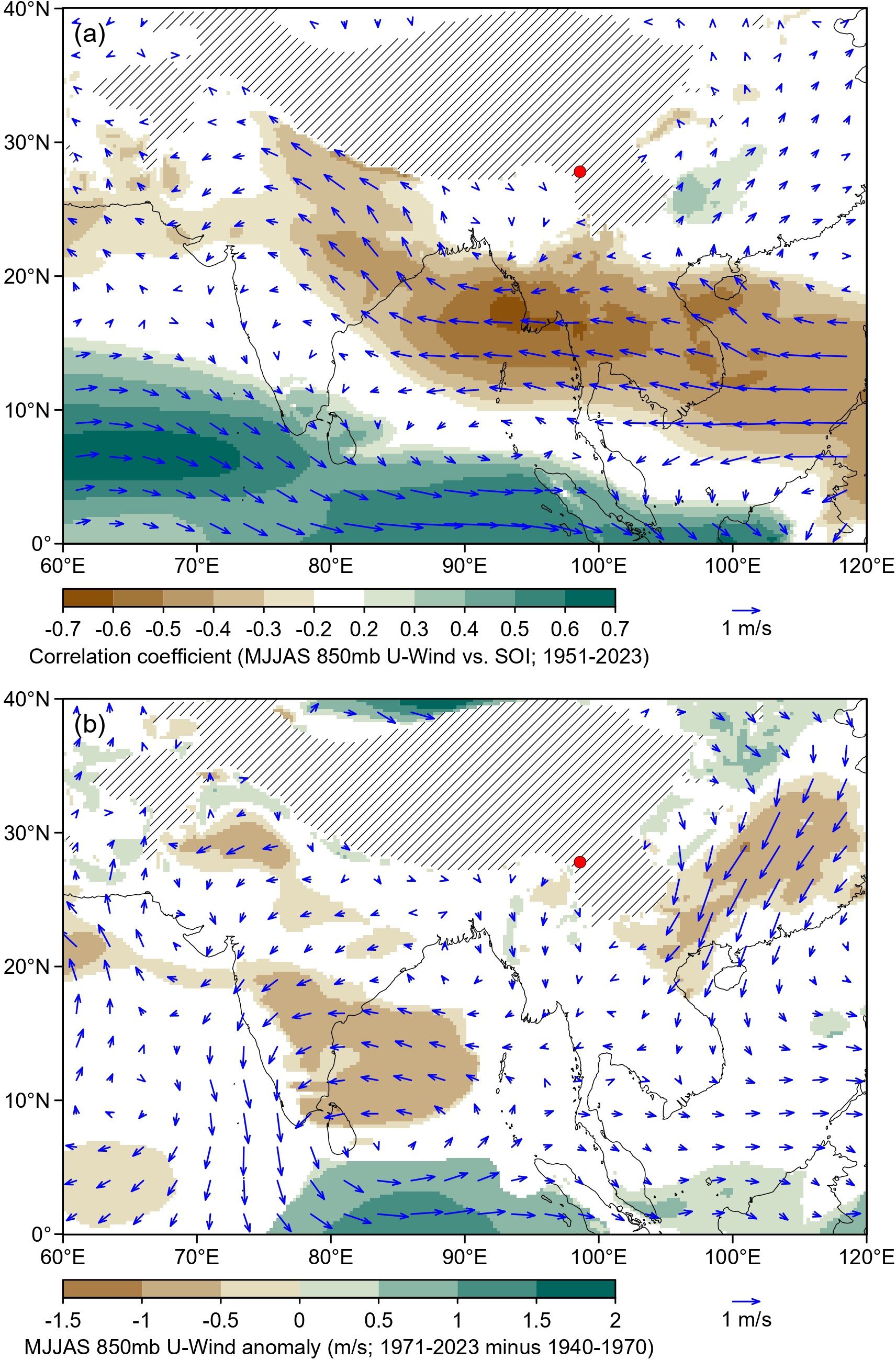

结果表明,泥炭藓δ13Ccell是可靠的水分条件指标,受控于“水膜效应”;泥炭藓δ18Ocell指标较复杂,其在较干条件下可能由于降水δ18O升高和蒸发富集增强而升高,在较湿条件下也可能因水池扩张导致泥炭藓利用更多水池水分而升高。在明晰指标现代过程的基础上,基于泥炭柱芯泥炭藓δ13Ccell和δ18Ocell记录,利用时间相关性约束水池动态的影响,重建了过去1700年以来的水文气候变化历史,识别出多个百年尺度干湿时期(图2),包括在700–1200 CE、1500–1800 CE和1950 CE至今期间相对变湿,以及300–700 CE、1200–1500 CE和1800–1950 CE期间相对变干,且中世纪暖期比小冰期更湿。该重建结果与前人在相同地区基于孢粉组合的降水记录特征类似,但与基于湖泊沉积物中反映陆源输入的指标记录存在差异(图2)。本研究基于单茎泥炭藓δ13Ccell分析,发现过去千年以来极端湿润和干旱事件的频率或强度呈上升趋势,推测湖泊陆源输入可能受到极端气候事件的复杂影响。通过与基于石笋载体的南亚次大陆ISM降水记录和横断山脉南部以东的我国西南地区EASM降水记录进行对比,表明横断山脉南部水文气候主要受ISM控制,但在1500–1800 CE和1950 CE至今两个时期与ISM解耦,转变成受EASM影响增强的特征。对器测降水数据与ERA5再分析产品格点降水数据的分析显示,横断山脉南部降水在近几十年来未显示与ISM主控区相似的季风降水持续降低现象,但部分降水异常年份在空间上却与我国南方地区一致,证实EASM系统对横断山脉南部降水变率的影响增强。造成横断山脉南部水文气候由ISM控制转变成受EASM影响增强的驱动机制可能与海气系统转型有关。在1500–1800 CE期间,热带海气系统进入最强拉尼娜平均态;而在1950 CE至今,人类活动排放温室气体和气溶胶,造成海洋变暖和陆地冷却,导致近几十年来ISM环流强度不断减弱。这些海气系统的变化导致以孟加拉湾为代表的地区自西向东的纬向气流减弱,阻碍了ISM信号由南亚转递至东亚,使EASM系统增强了对ISM-EASM交界面降水变率的影响(图3)。综合来看,横断山脉南部水文气候受到ISM与EASM系统的共同影响,其平衡取决于海气系统的状态。

以上研究成果以“A 1700-year peatland-based hydroclimate record from the Hengduan Mountains in the southeastern Tibetan Plateau reveals changing dynamics of the summer monsoon interface”为题发表于《Quaternary Science Reviews》期刊。我院博士研究生夏璎凡为第一作者,于子成教授为通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金重大项目课题与青年科学基金项目(C类)支持。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2025.109501

图1 研究地点的地理位置与主要特征

图2 本研究古环境记录与其他相关记录的对比分析

图3 EASM增强对横断山脉南部降水影响的大气环流机制