赵航等:《Agricultural and Forest Meteorology》多因素相互作用共同导致北半球中高纬野火的反差变化趋势

野火是陆地生态系统中重要的干扰因素之一,发挥着调节生态系统结构、功能和物种多样性的关键作用,深刻影响着全球物质能量传递和生物地球化学循环。同时,野火也是频发的全球性自然灾害之一,通过排放烟尘及有害颗粒物,造成空气污染和生态破坏,并对社会经济发展和人类健康构成巨大威胁。过去40年间,北半球中高纬度地区 (≥30°N) 的变暖速率约为全球其它地区的两倍。尽管气候变化导致全球火险天气的频率持续增加 (+14%,1979-2013年),火季节长度延长 (+18.7%),但卫星观测显示,中高纬地区的燃烧面积总量呈下降趋势,形成了“火险天气增加而燃烧面积减少”的反差变化趋势。然而,这种反差变化趋势的形成原因及机理尚不明确。

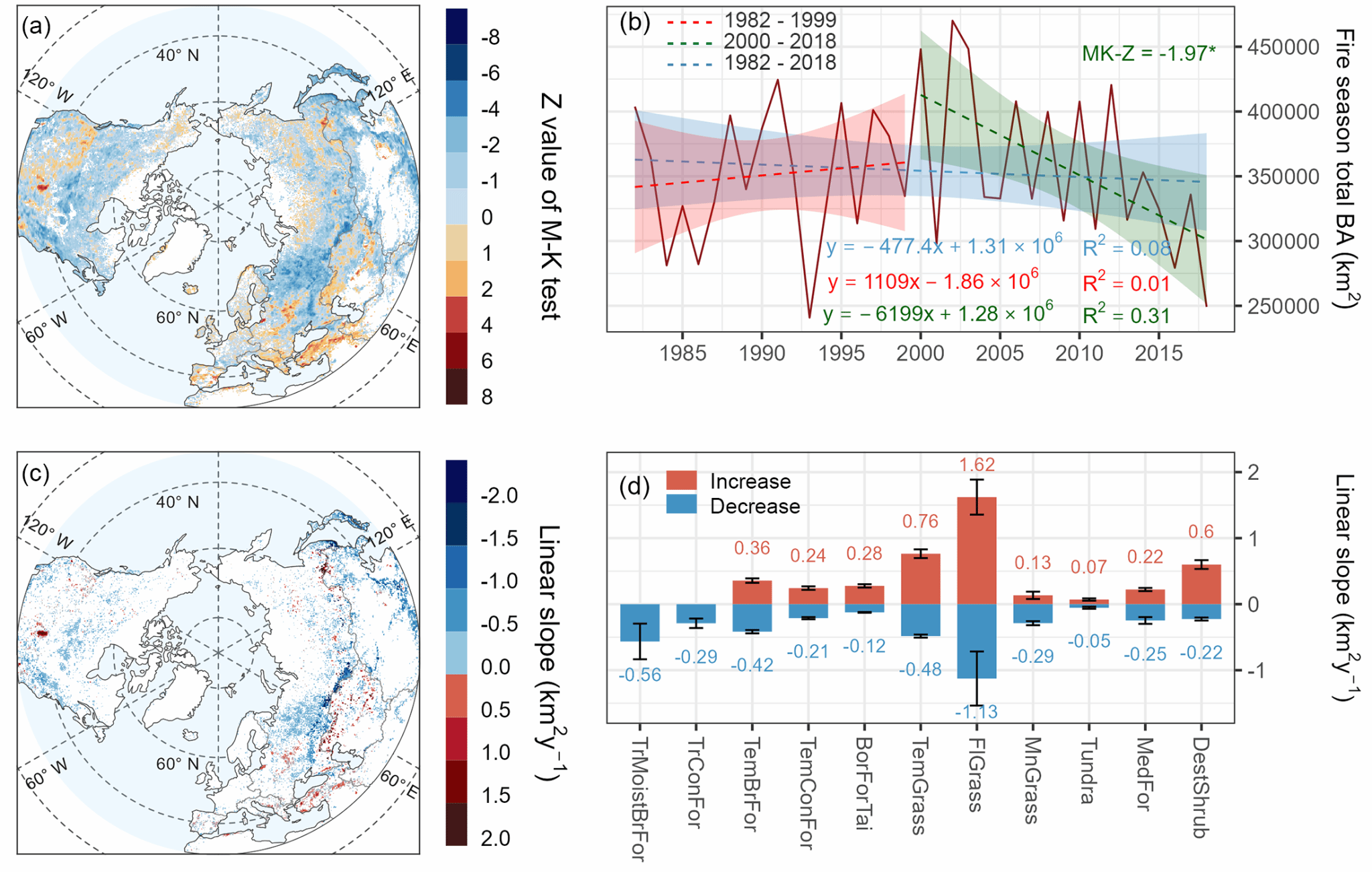

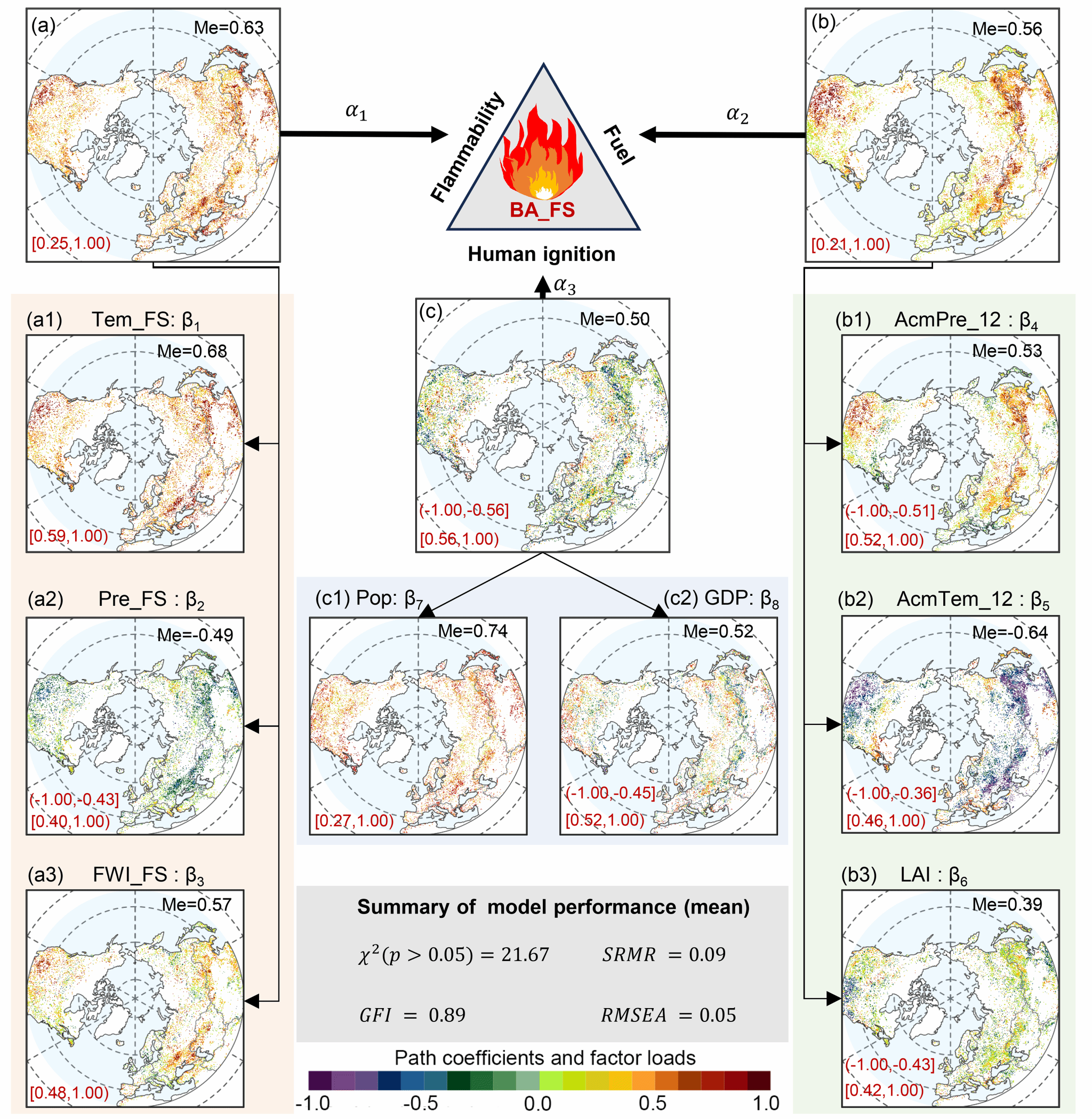

这项研究基于1982-2018年卫星观测的野火燃烧面积数据,在像元和生态区尺度上分析了中高纬度野火的反差变化趋势及其空间异质性的成因 (图1)。结合野火机制三元理论 (fire regime triangle theory) 与结构方程模型,该研究构建了包含可燃性、燃料和火源三个潜变量的多因素分析模型 (图2),量化了气候条件、植被生产力和人为活动对野火的影响路径及相对贡献 (可燃性∶燃料∶火源=0.63∶0.56∶0.50)。多因素归因分析进一步证实,在气候变暖背景下,野火对干旱的不同响应模式,以及人类活动对野火的双向调节作用是导致野火动态出现反差变化的根本原因 (图3)。这项研究拓展了野火机制三元理论在多因素归因分析中的应用,弥补了传统建模方法在量化野火三要素交互作用方面的不足,为解释及预测野火的长期趋势提供了新思路,并有助于制定差异化的野火防控政策和碳减排策略。

研究成果近期以“Multifactorial interactions contribute to contrasting wildfire trends at mid–high latitudes of the northern hemisphere”为题发表在Agricultural and Forest Meteorology期刊上。我院博士研究生赵航为第一作者,张正祥教授为通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金 (41977407 和 41571489) 和吉林省科技发展计划项目 (20200201212JC) 的支持。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2025.110507

图1. 燃烧面积的年际变化趋势及其反差变化特征。(a) Mann-Kendall 检验的Z值,|Z|> 2.0 表示趋势显著 (p<0.05);

(b) 燃烧面积总量的年际变化趋势;(c) 像元尺度上燃烧面积的年际变化量;(d) 生态区尺度上燃烧面积的反差变化特征

图2. 结构方程模型中路径系数及因子载荷的空间分布图。(a),(b)和(c) 是潜变量的路径系数;(a1)-(a3),(b1)-(b3)

和 (c1)-(c3) 是显变量的因子载荷

图3. 生态区尺度上潜变量 (可燃性、燃料和人为火源) 路径系数的配对比较分析 (Kruskal-Wallis 秩和检验)